Die Verletzungsrate im Kraftdreikampf scheint relativ gering zu sein, da sie bei 1,0-4,4/1000 Trainingsstunden liegt. Für diesen Artikel wird eine Verletzung als ein Zustand von Schmerz oder Funktionsbeeinträchtigung des Körpers definiert, der das Kraftdreikampftraining beeinträchtigt. Es gibt Hinweise darauf, dass gestörtes Essverhalten sowie übermäßiger Alkoholkonsum (5 Standardgläser pro Woche) mit muskuloskelettalen Verletzungen in Verbindung stehen. Diese Personen erreichen keine optimale Regeneration nach dem Training, was mit einer höheren Verletzungsanfälligkeit einhergeht.

Verletzungsfördernde Faktoren im Kraftdreikampf

Verletzungsförderndes Verhalten im Kraftdreikampf ist das Fehlen einer optimalen Trainingsprogression. Wir müssen wissen, dass Bänder und das Nervensystem länger zur Regeneration brauchen als das Muskelsystem, daher ist das ständige Testen von Maximalleistungen bei jedem Training nicht optimal für die Regeneration und kann zu gefährlichen Verletzungen führen. Sowohl das Fehlen einer optimalen Technik (okay, für jeden ist sie individuell, wir streben keine „lehrbuchmäßigen Ideale“ an, da diese nicht existieren) trägt zur Entstehung von Überlastungen bei, die letztlich zu Verletzungen führen. Eine verminderte Anpassung an hohe oder maximale Belastungen während Wettkämpfen kann das Verletzungsrisiko erhöhen. Es ist bekannt, dass das Training vor Wettkämpfen immer spezifischer sein sollte, da verschiedene Trainingsmittel unterschiedliche physiologische Anpassungen bewirken. Die Belastung oder Intensität des Trainings ist einer der Hauptfaktoren, die nicht nur die Kraft und Kinematik der trainierten Bewegung beeinflussen, sondern auch die neuromuskulären strukturellen Anpassungen. Daher kann die Auswahl geeigneter Trainingsgewichte und Wiederholungsbereiche das Verletzungsrisiko durch verbesserte Anpassung verringern.

Verletzungsprophylaxe bei der Kniebeuge

In einer Studie wurden drei Kategorien biomechanischer Auswirkungen bei der Kniebeuge untersucht, vor allem:

(A) Scher- und Druckkräfte im Schienbein-Oberschenkel-Bereich sowie Druckkräfte im Kniescheiben-Oberschenkel-Bereich,

(B) Aktivität des Quadrizeps und der ischiokruralen Muskelgruppe sowie

(C) vorder- und rückwärtige sowie mittig-seitliche Stabilität des Knies.

Bezüglich der Druck- und Scherkräfte wurde gezeigt, dass diese mit zunehmender Kniebeugung zunehmen. Wichtig ist auch der Druck auf Strukturen im und um das Kniegelenk bei der Ausführung der Kniebeuge mit gleichzeitiger Kniebeugung, Hüftadduktion und Innenrotation des Oberschenkelknochens (X-Bein-Spannung). Je tiefer die Kniebeuge, desto größer die Belastung der Hüft- und Kniegelenke, vorausgesetzt, es wird dasselbe Gewicht verwendet. Was die Fußstellung betrifft, kann eine zu breite Stellung die Scherkräfte im Schienbein-Oberschenkel-Bereich auf die Kniescheibe erhöhen, während eine enge Stellung die vorderen Scherkräfte verstärkt. Eine höhere Absenkgeschwindigkeit (man spricht hier von der „Bomben“-Kniebeuge) erhöht die vorder-rückwärtigen Scherkräfte sowie die Druckkräfte im Kniegelenk. Außerdem wurde gezeigt, dass ein federnder Bewegungsablauf am unteren Punkt der Kniebeuge die Scherkräfte im Kniegelenk erhöht. Es wird gesagt, dass ein schnelles und unkontrolliertes Absenken übermäßige Verformungen und Scherkräfte auf Kreuz- und Seitenbänder verursacht, die diese Strukturen schädigen könnten. Ein unkontrolliertes Absenken beeinflusst auch die Haltung der Wirbelsäule – eine stärkere Vorneigung wurde bei wiederholten Kniebeugen (>10 Wiederholungen) mit hoher Geschwindigkeit gezeigt. Und eine stärkere Vorneigung war mit erhöhten Scherkräften im Lendenwirbelsäulenbereich verbunden. Eine hohe Stange bewirkt eine Verlagerung eines Teils der Belastung von der Hüfte zu den Knien. Bei Kniebeugen treten viele Verletzungen auf, wie Knieschmerzen, die zum Beispiel durch unzureichende Stabilisierung der Kniescheibe verursacht werden können; hier hilft die Stärkung des VMO (Vastus medialis obliquus). Eine fehlerhafte Fußfunktion kann den ersten Strahl funktionell verkürzen (Großzehe bis Ferse und alles nach außen rotieren), was die gesamte Biomechanik der Kniebeuge beeinflusst und viele Verletzungen verursachen kann. Auch ein übermäßiges „Greifen des Bodens mit den Zehen“ während der Übungen kann zu einer Überentwicklung der Beugemuskeln führen, was ebenfalls die korrekte Fußfunktion stört, die eine stabile Basis sein sollte, auf der die gesamte kinetische Kette bei den Übungen beginnt oder endet. Häufige Muskelzerrungen und -dehnungen im Leistenbereich können durch eine fehlerhafte Arbeit der Gesäßmuskeln verursacht werden, wodurch zum Beispiel die Adduktoren überlastet werden, die die Hüftstreckung übernehmen (hier sieht man oft auch, dass die Knie während der Übung nach innen „zusammenfallen“). Die Ursache für häufig auftretende Ellenbogenschmerzen bei der Kniebeuge würde ich in einer fehlerhaften Schulterblattmechanik oder in Ungleichgewichten zwischen den Streckern und Beugern des Unterarms suchen. Natürlich vereinfache ich diese Beispiele, da es viele Ursachen geben kann; ich möchte euch nur einige davon zeigen.

Verletzungsprophylaxe beim Bankdrücken

Studien zum Bankdrücken zeigten, dass ein weiter Griff das Schultergelenk in eine ungünstige Position bringt, die das Schulter-Schlüsselbein-Gelenk, die kruczo-ramiären Bänder und den großen Brustmuskel belastet. Zudem erhöht ein weiter Griff, vorausgesetzt der Winkel der Schulterabduktion/-streckung bleibt gleich, das Drehmoment im Schultergelenk, was die Anforderungen an die Rotatorenmanschette und die Bizepssehne erhöht, die den Oberarmkopf stabilisieren. Die häufigsten Verletzungen beim Bankdrücken sind Schultergelenksverrenkungen, Risse des großen Brustmuskels (meist bei Männern), Überlastungen und Zerrungen der Bänder und Muskeln der Rotatorenmanschette sowie Sehnenentzündungen. Die Ursachen suche ich in einer fehlerhaften Schulterblattmechanik und dem Ausbleiben der vorderen Depression bei den einzelnen Übungen. Zudem führt das Ausbleiben der Aktivierung des breiten Rückenmuskels und die Arbeit nur mit dem großen Brustmuskel zu dessen Überlastung, was Verletzungen zur Folge hat. Fehlende Stabilität am Schulterblatt führt zu Überlastungen der Rotatorenmanschette und der Muskeln, die das Schultergelenk stabilisieren, was zu Verrenkungen, Instabilität des Oberarmknochens oder Sehnenverletzungen rund um das Gelenk führt. Eine falsche Technik ist auch mit Überlastungen im Lendenwirbelsäulenbereich verbunden, da ein übermäßiges Hohlkreuz im Lendenbereich anstelle des Brustbereichs (wo oft Bewegungseinschränkungen und übermäßige Kyphose oder deren Abflachung vorliegen) zu Kompensationen und übermäßigen Belastungen führt. Eine korrekte Technik sorgt dafür, dass man länger verletzungsfrei im Schulterbereich trainieren kann.

Verletzungsprophylaxe beim Kreuzheben

Es wird angenommen, dass während des Kreuzhebens die Lendenlordose das Verletzungsrisiko verringert. Wichtig ist auch, die Stange nah am Körper zu halten, um die Effizienz zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu senken, da die Stange so ökonomischer am Körper entlang geführt wird, sowie eine korrekte Schulterblattfunktion zusammen mit der Arbeit des breiten Rückenmuskels. Was die Knie betrifft, so ist es wichtig, sie nicht zu früh oder übermäßig zu strecken, um das sogenannte Kreuzheben mit gestreckten Beinen zu vermeiden, das auftritt, wenn die Knie nahe oder vollständig gestreckt sind. Dies verringert die Aktivität des Quadrizeps und erhöht die Aktivität der Rückenstrecker, führt aber möglicherweise, was wichtiger ist, zu einer weniger gestreckten Rumpfhaltung. Es scheint, dass dies keinen Einfluss auf die Druckkräfte auf die Bandscheibe L4/L5 hat, aber das Drehmoment und die Scherkräfte an L4/L5 im Vergleich zu einer stärker geneigten Haltung verringert. Das häufigere Ausführen von Kreuzheben (besonders mit falscher Technik) als einmal pro Woche kann zu Überlastungen der Bänder in der Nähe des Kreuz-Darmbein-Gelenks und infolgedessen zu Verletzungen führen. Ein häufiges Bild bei Wettkämpfen im Zusammenhang mit Verletzungen beim Kreuzheben ist der Bizepsriss bei gemischtem Griff (sogenannter Überhand-Unterhand-Griff), meist verursacht durch fehlende Streckung im Ellenbogengelenk und verkürzten Bizeps, da ein Muskel, der nicht in seinem vollen physiologischen Bewegungsumfang arbeiten kann, geschwächt ist.

Beckenbodenmuskulatur (BBM)

Ich wäre nicht ich, wenn ich in diesem Artikel nicht auch die Beckenbodenmuskulatur (BBM) erwähnen würde. Obwohl es nicht unbedingt als Verletzung bezeichnet wird, spreche ich hier von Belastungsinkontinenz, was für mich ein sehr wichtiges Thema ist, das ich näherbringen möchte, um es so weit wie möglich zu normalisieren. Es gibt verschiedene Ursachen für dieses Phänomen; Studien zeigen, dass es bei Kraftdreikämpferinnen häufiger durch zu verspannte BBM als durch Schwäche verursacht wird, da das Krafttraining mit angemessener Progression diese Muskeln eigentlich stärken sollte. Dennoch ist ein ständig verspannter Muskel geschwächt – stell dir vor, du hältst eine geballte Faust: nach 5 Minuten ist es noch okay, nach einer Stunde beginnt es zu schmerzen, und nach längerer Zeit hast du keine Kraft mehr, die Faust zu halten – so verhalten sich die BBM, wenn wir nicht für ihre Entspannung sorgen, funktionieren sie wie die zuvor beschriebene Faust. Ich möchte hier ohne zu sehr ins Detail zu gehen darauf hinweisen, dass Belastungsinkontinenz in diesem Sport vorkommt und es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste, sondern man sollte Hilfe bei einer uro-gynäkologischen Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten suchen. Natürlich kann es auch Männern passieren, häufiger ist es dann ein Beckenbodenvorfall, aber bei Frauen ist diese Dysfunktion deutlich häufiger.

Fazit

Wie sollte also die Vorbeugung aussehen, um das Verletzungsrisiko im Kraftdreikampf zu minimieren? Kraftdreikämpfer sollten definitiv mehr Wert auf Ausdauertraining legen, das sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System, insbesondere unser Herz, auswirkt und die Regenerationsfähigkeit verbessert. Zu Beginn würde ich empfehlen, die Anzahl der Spaziergänge zu erhöhen und nach Möglichkeit die Intensität der aeroben Übungen zu steigern. Zudem sollte der Wert von GPP (allgemeines körperliches Training) nicht unterschätzt werden, also zusätzliches Training mit Bewegungen, die nicht spezifisch für den Kraftdreikampf sind, da es wichtig ist, sich auch in anderen Ebenen zu bewegen und nicht nur in den statischen drei Übungen. Studien zeigen, dass regelmäßige Saunagänge mit einer geringeren Verletzungsrate korrelieren, was die regenerierende Wirkung auf das muskuloskelettale System durch vermutete Mechanismen wie erhöhten Blutfluss in Haut und Muskeln, schnelleren Abbau von Stoffwechselprodukten sowie die Regulierung vieler Gene, die für Muskelwachstum und -abbau spezifisch sind, bestätigt (9). Schwimmen als Freizeitbeschäftigung war mit einer geringeren Verletzungszahl verbunden (p = 0,027, r = -0,288). Außerdem erinnere ich daran, dass 7-8 Stunden Schlaf ebenfalls die Regeneration und das Wohlbefinden fördert; es wäre auch gut, mindestens eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen die Menge des blauen Lichts zu reduzieren (Apps mit Blaulichtfilter für Telefon/Laptop oder spezielle Brillen oder einfach ein Buch lesen in dieser halben Stunde :) ). Studien zeigen, dass ältere Sportler (>30 Jahre) deutlich weniger Verletzungen erlitten (p = 0,004; r = -0,373) als jüngere. Das könnte auf mehr Trainingserfahrung und Wettkampferfahrung hinweisen; ich denke auch, dass erfahrenere Personen die Hilfe von Trainern in Anspruch nehmen, die ihnen eine angepasste Periodisierung erstellen, anstatt wie jüngere, die gerade mit dem Kraftdreikampf beginnen, jede Woche ihre Maximalleistungen im Training zu testen.

BPC-157 im Kraftdreikampf

Was die Ernährung betrifft, sind Kraftdreikämpfer nicht das beste Beispiel, oft achten sie nicht auf die Nährwerte der Mahlzeiten, zudem schränken sie den Alkoholkonsum nicht ein, und in vielen Fällen liegt Übergewicht vor. Wenn man dann noch die Einnahme von leistungssteigernden Mitteln hinzunimmt, kann unsere Leber und die inneren Organe mit Entzündungen möglicherweise nicht gut zurechtkommen. Hilfreich bei der Regeneration des Verdauungssystems kann das Peptid BPC-157 sein, das eine sehr geringe Nebenwirkungsrate aufweist. Unter den Anwendern von BPC-157 wird von sehr guten Effekten bei der Linderung verschiedener Symptome im Zusammenhang mit Magen- und Darmfunktion berichtet. Wenn es uns nicht gelingt, Verletzungen zu vermeiden, zeigten Studien zu BPC-157 durchweg positive und schnelle Heilwirkungen bei verschiedenen Arten von Verletzungen, sowohl traumatischen als auch systemischen, sowie bei vielen Weichteilen. Es handelt sich um eine Therapie zur Heilung und Wiederherstellung der funktionellen Leistungsfähigkeit von Weichteilverletzungen, mit Schwerpunkt auf der Heilung von Sehnen, Bändern und Skelettmuskeln. Zu den regenerativen Wirkmechanismen von BPC gehört die Fähigkeit, das Wachstum von Fibroblasten zu beschleunigen, was auf eine erhöhte Expression und Aktivierung der Proteine FAK und Paxillin zurückzuführen ist. Ein weiterer Heilmechanismus ist die Stimulierung des Prozesses der Angiogenese (Bildung neuer Blutgefäße).

Literaturverzeichnis:

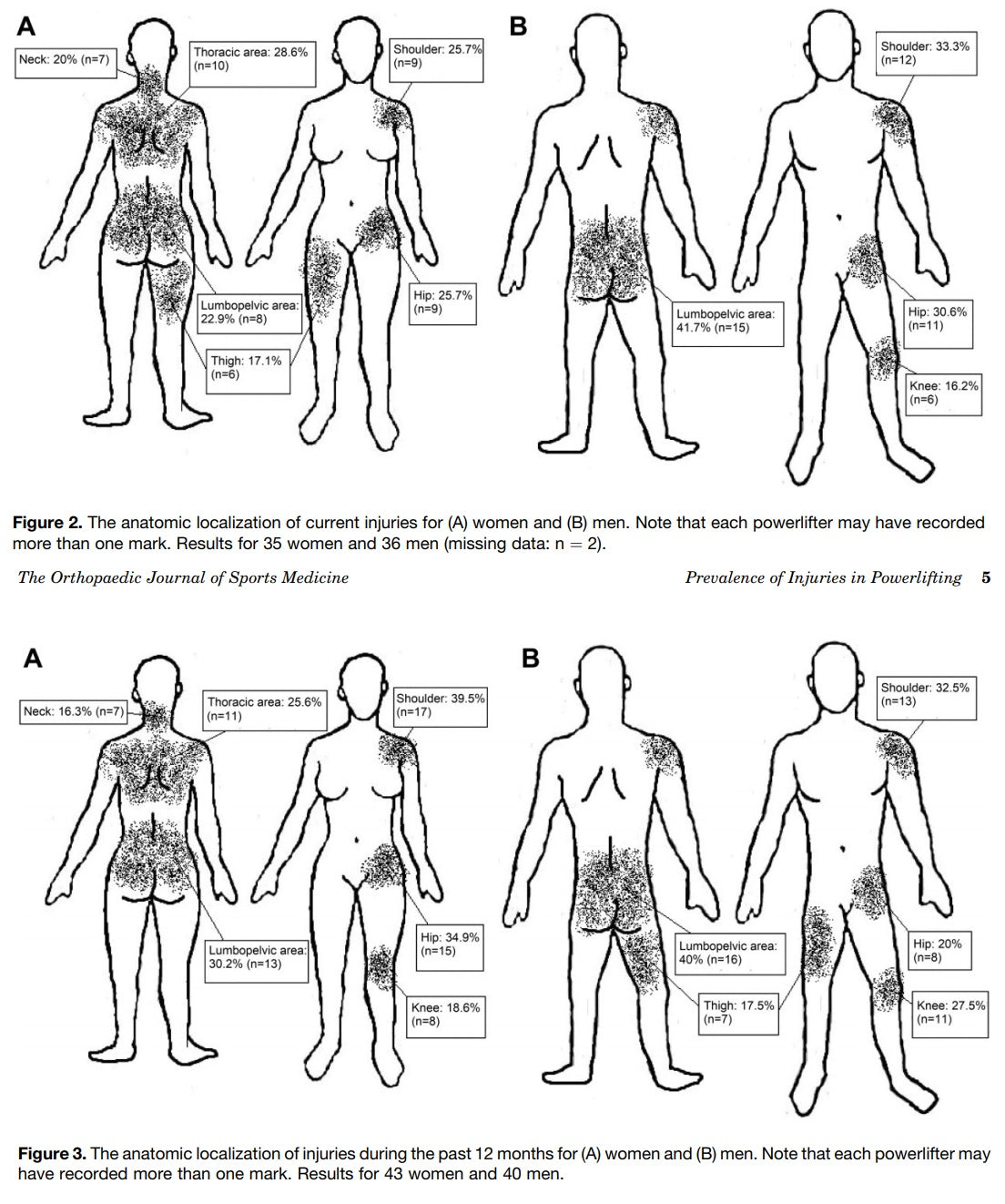

1. „Prävalenz und Folgen von Verletzungen im Kraftdreikampf – eine Querschnittsstudie“ Edit Strömbäck,* Ulrika Aasa, Kajsa Gilenstam und Lars Berglund, Untersuchung an der Universität Umeå, Schweden

2. „Verletzungen und Überlastungssyndrome im Kraftdreikampf“ J. Siewe, J. Rudat, M. Röllinghoff, U. J. Schlegel, P. Eysel, J. W.-P. Michael

3. „Narrative Übersicht zu Verletzungen im Kraftdreikampf mit besonderem Bezug zu Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben“ Victor Bengtsson, Lars Berglund, Ulrika Aasa

4. „Verletzungen bei Gewichthebern und Kraftdreikämpfern: eine systematische Übersicht“ Ulrika Aasa, Ivar Svartholm, Fredrik Andersson, Lars Berglund

5. „Häufigkeit und Merkmale von akuten und Überlastungsverletzungen bei Elite-Kraftdreikämpfern“ Thomas Reichel, Martin Mitnacht, Annabel Fenwick, Rainer Meffert, Olaf Hoos & Kai Fehske

6. „Modulation der frühen funktionellen Erholung der Achillessehne nach Durchtrennung durch BPC-157 und Methylprednisolon“ A. Krivic, M. Majerovic, I. Jelic, S. Seiwerth, P. Sikiric

7. „Gastrisches Pentadecapeptid Körper-Schutz-Verbindung BPC-157 und seine Rolle bei der Beschleunigung der Heilung muskuloskelettaler Weichteile“ Daniel Gwyer, Nicholas M. Wragg, Samantha L. Wilson

8. „Der fördernde Effekt des Pentadecapeptids BPC-157 auf die Sehnenheilung umfasst Sehnenauswuchs, Zellüberleben und Zellmigration“ Chung-Hsun Chang, Wen-Chung Tsai, Miao-Sui Lin, Ya-Hui Hsu und Jong-Hwei Su Pang

9. Hannuksela und Ellahham, 2001; Leppäluoto et al., 1986; McGorm, Roberts, Coombes und Peake, 2018

Neuroprotektive und stimmungsaufhellende Wirkung von BPC-157. Einfluss von BPC-157 auf die Gehirnfunktion.

BPC-157 im Verdauungssystem. Zellschützende Wirkung von BPC-157 bei Erkrankungen von Magen, Darm und Leber.